Los ciclones en Júpiter revelan que dichos sistemas son impulsados por procesos físicos similares a los de la Tierra

Existen algunos puntos comunes geofísicos entre la Tierra y Júpiter a pesar de estar separados por 590 millones de kilómetros como son los ciclones y borrascas que podrían, incluso, ayudar a facilitar una mejor comprensión de esos procesos en la Tierra

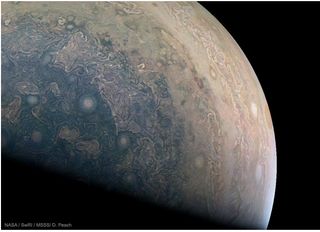

Una nueva investigación dirigida por Lia Siegelman, oceanógrafa física del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, muestra que las borrascas en las regiones polares del planeta Júpiter están impulsadas por procesos conocidos por los físicos que estudian los océanos y la atmósfera de la Tierra.

Los puntos en común geofísicos que abarcan los 590 millones de kilómetros entre los dos planetas podrían incluso ayudar a facilitar una mejor comprensión de esos procesos en la Tierra.

Siegelman estableció por primera vez la conexión entre nuestro planeta y el gigante gaseoso en 2018, cuando notó una sorprendente similitud entre las imágenes de los enormes ciclones de Júpiter y las turbulencias oceánicas que estaba estudiando. Para un físico, el aire y el agua se consideran fluidos, por lo que aplicar la física oceánica a Júpiter no es tan descabellado como parece, dijo Siegelman. "Júpiter es básicamente un océano de gas".

Similitudes observadas por satélites: filamentos o frentes jovianos

Esta observación inicial llevó a Siegelman a ser coautor de un estudio de 2022 publicado en Nature Physics que analizó imágenes infrarrojas de alta resolución de los ciclones de Júpiter tomadas por la nave espacial Juno de la NASA. El análisis reveló que un tipo de convección similar a la que se ve en la Tierra ayuda a mantener las tormentas de Júpiter, que pueden tener miles de kilómetros de ancho y durar años.

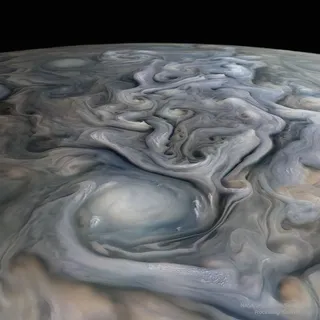

El estudio de 2022 se centró directamente en los ciclones de Júpiter, pero Siegelman también vio tenues zarcillos, conocidos por los investigadores como filamentos, en los espacios entre los vórtices gaseosos. Estos filamentos también tenían análogos terrestres, y Siegelman utilizó las imágenes detalladas de Juno para estudiar si esta similitud con los procesos oceánicos y atmosféricos de nuestro planeta era meramente superficial.

El estudio de seguimiento de Siegelman encontró similitudes adicionales entre los procesos que alimentan los ciclones de Júpiter y los que actúan en la Tierra. El estudio mostró que los filamentos entre los ciclones de Júpiter actúan en conjunto con la convección para promover y sostener las tormentas gigantes del planeta. Específicamente, los filamentos de Júpiter actúan de maneras que se asemejan a lo que los oceanógrafos y meteorólogos llaman frentes en la Tierra.

Los frentes se analizan a menudo en los pronósticos meteorológicos ( frentes fríos o frentes de tormenta, por ejemplo), pero se aplican tanto a gases como a líquidos. Un frente es el límite entre masas de gas o líquido con diferentes densidades debido a diferencias en propiedades como la temperatura. En el océano, los frentes también pueden deberse a diferencias de salinidad, que influyen en la densidad del agua de mar junto con la temperatura. Una característica clave de los frentes es que sus bordes de ataque presentan fuertes velocidades verticales que pueden crear vientos o corrientes.

Para tratar de comprender el papel de los filamentos que podía ver claramente entre los ciclones de Júpiter en las imágenes de Juno, Siegelman observó una serie de imágenes infrarrojas de Juno. El lote de imágenes correspondía a la región del polo norte de Júpiter y se tomaron en incrementos de 30 segundos.

El hecho de que las imágenes fueran en infrarrojo permitió a Siegelman y su coautor Patrice Klein, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el Instituto de Tecnología de California y la Ecole Normale Superieure calcular la temperatura: las áreas brillantes eran más cálidas y las áreas oscuras, más frías. En Júpiter, las partes más calientes de la atmósfera corresponden a nubes delgadas y las partes más frías representan una espesa capa de nubes, que bloquea una mayor parte del calor que emana del núcleo sobrecalentado de Júpiter. Luego, los investigadores rastrearon el movimiento de las nubes y los filamentos a lo largo de los intervalos de 30 segundos que separaban las fotografías para calcular las velocidades del viento horizontal.

Estos dos datos permitieron a Siegelman y Klein aplicar métodos de las ciencias oceánicas y atmosféricas a Júpiter, permitiéndoles calcular las velocidades del viento vertical que corresponderían a las temperaturas y velocidades del viento horizontal que los investigadores derivaron de las imágenes. Una vez que el equipo calculó las velocidades del viento vertical, pudieron ver que los filamentos de Júpiter se comportaban como frentes en la Tierra.

Esas velocidades verticales del viento en los bordes de los frentes de Júpiter también significaban que los frentes participaban en el transporte de energía en forma de calor desde el interior caliente del planeta a su atmósfera superior, alimentando los ciclones gigantes. Aunque la convección es el principal impulsor, los frentes representan una cuarta parte de la energía cinética total que alimenta los ciclones de Júpiter y el cuarenta por ciento del transporte vertical de calor.

"Estos ciclones en los polos de Júpiter han persistido desde que fueron observados por primera vez en 2016", dijo Siegelman. "Estos filamentos entre los grandes vórtices son relativamente pequeños, pero son un mecanismo importante para sostener los ciclones. Es fascinante que los frentes y la convección estén presentes e influyan en la Tierra y en Júpiter; sugiere que estos procesos también pueden estar presentes en otros fluidos turbulentos. cuerpos en el universo."

"Hay cierta belleza cósmica en descubrir que estos mecanismos físicos de la Tierra existen en otros planetas lejanos", dijo Siegelman.

Referencia

Lia Siegelman & Patrice Klein, Frontogenesis at Jovian high latitudes, Nature Physics (2024). DOI: 10.1038/s41567-024-02516-x