Veranos para la historia: del tórrido 2003 al 'no verano' de 1816

Hay veranos que destacan por su carácter extraordinario. Así ha ocurrido a lo largo de la historia. En el presente siglo están tomando relevancia las olas de calor asociadas a algunos de ellos, como el de 2003. Antiguamente, también ha habido veranos atípicos, de signo contrario, como el de 1816.

Todos los años, sin excepción, cuando llega el verano, esperamos la progresiva subida de las temperaturas, incluidos los días caniculares, en que el calor se vuelve extremo, condicionando nuestras actividades cotidianas. Cada verano se caracteriza por tener unas características propias; a veces el pico de temperaturas más altas se adelanta al mes de junio, en otras ocasiones se retrasa a finales de agosto, o incluso a septiembre, y tampoco faltan los veranos en que hay más picos de lo normal, asociados a olas de calor, o aquellos en los que aunque haga calor pueden calificarse de frescos.

A lo largo de la historia, tenemos veranos para todos los gustos, incluidos algunos extraordinarios, o bien por el excesivo calor, o justamente por lo contrario. Recorriendo las páginas del libro “Historia del clima de España”, escrito por el meteorólogo Inocencio Font Tullot a finales de los años 80 del siglo pasado (Publicación del INM, 1988), encontramos numerosos ejemplos de ambos casos.

Por citar dos de ellos, refiriéndose al siglo XIII leemos que: “Los veranos extremados debieron ser escasos; solo tenemos noticias de julio de 1216 que en el viento ardiente quemó las mieses de la Meseta.” Y dando un salto en el tiempo hasta el siglo XVIII, comenta Font que “los calurosos veranos, a partir de 1718 en que se alcanzaron en Madrid los 36 ºC, marcan el inicio de una fase cálida, aunque dentro de ella algunos inviernos se distinguieron por su crudeza.”

El mortífero verano de 2003

Sin remontarnos tan atrás en el tiempo, tenemos la vivencia de veranos particularmente tórridos, caracterizados por olas de calor de las que dejan huella y también, por desgracia, un aumento de la mortalidad, vinculado a la persistencia de temperaturas muy elevadas. La ola de calor que tuvimos en Europa en el verano de 2003 marcó un antes y un después en la percepción colectiva del peligro que supone para la salud pública tener temperaturas altas extremas.

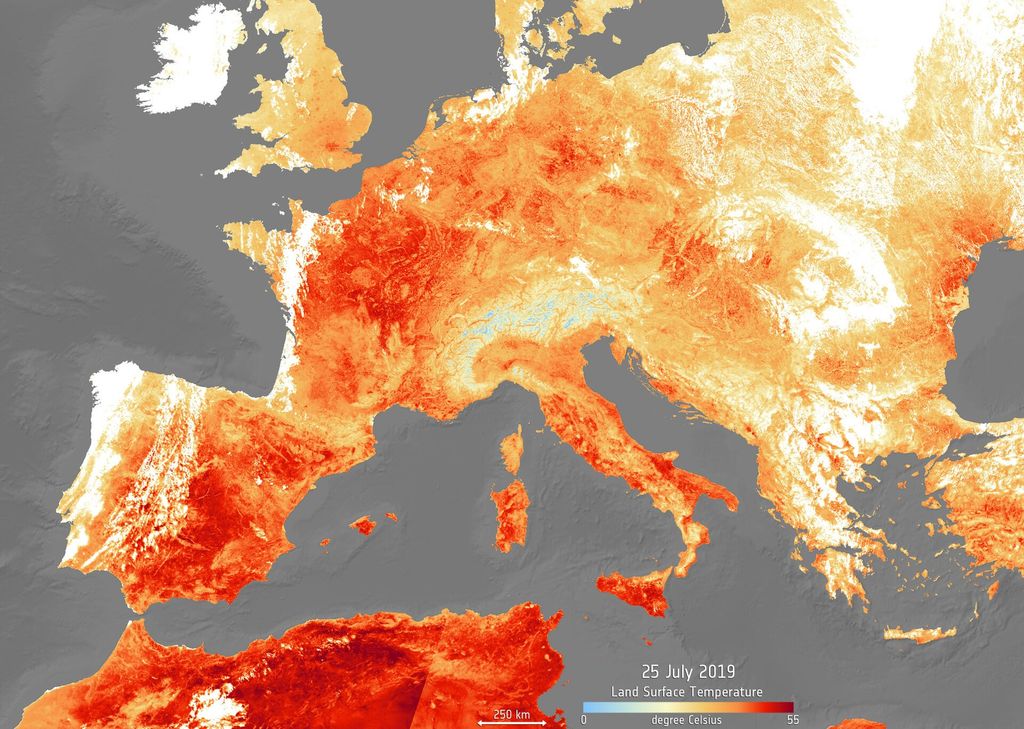

Aquel prolongado episodio de calor nos ayudó a entender el alto precio en vidas que conllevan las olas de calor, cuyo aumento en frecuencia e intensidad es un hecho incuestionable, asociado al cambio climático actual. A la espera de que culmine el verano de 2020, las últimas grandes olas de calor ocurridas en el continente europeo fueron las del verano pasado (2019).

El recordado verano de 2003 estuvo marcado por una intensa ola de calor que, con pequeñas fluctuaciones, se mantuvo durante tres semanas seguidas, superando tanto en duración como en intensidad a cualquier otro episodio de calor documentado en los siglos XIX y XX. Se alcanzaron o superaron en centenares de observatorios temperaturas máximas del orden de los 40 ºC, sobrepasándose con holgura este valor en localidades como Córdoba (46,2 ºC), Sevilla (45,2 ºC), Badajoz (45 ºC), Toledo y Ourense (42 ºC), Bilbao (41,9 ºC) o Murcia (41,8 ºC).

Solo en España cayeron del orden de los 300 récords de temperatura en los distintos observatorios, si bien en los 17 años que han transcurrido desde entonces, no han faltado olas de calor extraordinarias, destacando la del verano de 2015, con 26 días de duración. Lo que sí que marcó un hito en el verano de 2003 fue el número de personas fallecidas a causa del calor, que ascendió –en números redondos– a 70.000 en toda Europa.

El no verano de 1816

El contrapunto a los veranos tórridos, que están empezando a ser la norma, fue el anómalo verano de 1816. Fue tan raro y extraordinario que no vino acompañado del típico tiempo seco y caluroso que caracteriza a la estación estival. Los europeos y norteamericanos que vivieron en primera persona aquel verano tan extraño no daban crédito al comportamiento atmosférico observado.

Fue una gigantesca erupción volcánica ocurrida el año anterior en Indonesia –la del volcán Tambora– la que provocó ese desajuste tan grande en los patrones meteorológicos; no únicamente en el verano de 1816, sino durante el resto de ese año y los siguientes, dando lugar a un enfriamiento global muy destacado. La inyección a la alta atmósfera de enormes cantidades de aerosoles volcánicos, reflejó al espacio parte de la radiación solar que habitualmente llega hasta la superficie terrestre, calentando el aire situado sobre ella.

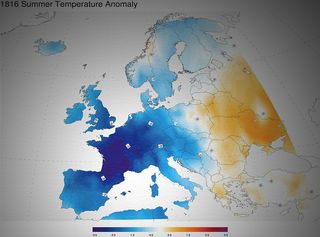

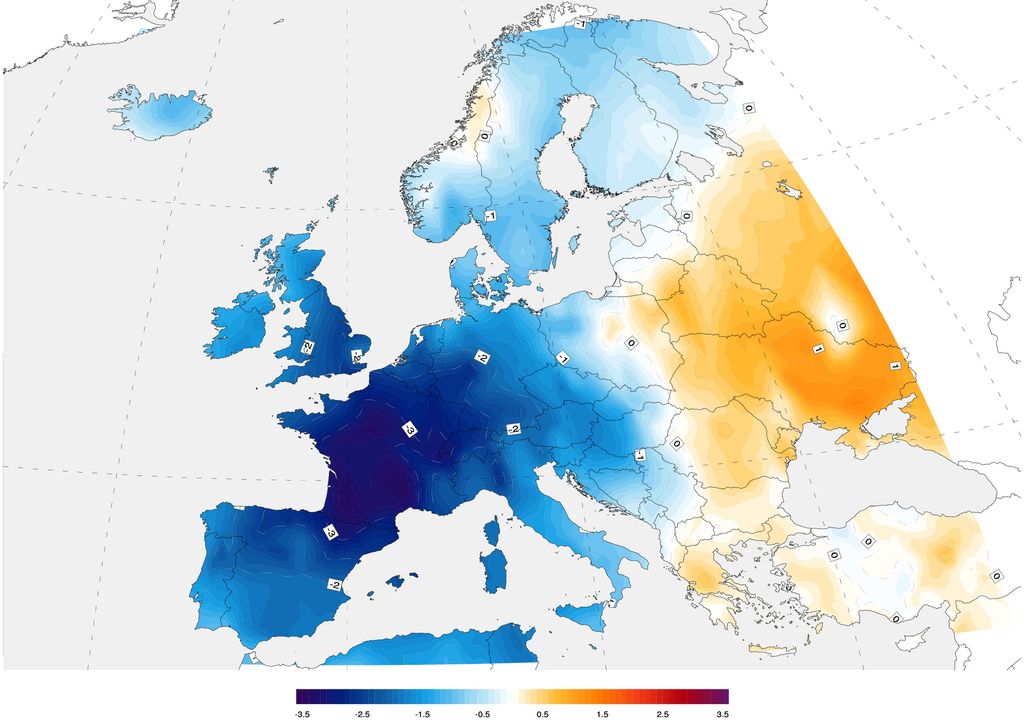

Aparte de los registros de temperatura, las crónicas que relatan lo acontecido en el verano de 1816, dan idea de su excepcionalidad. En su artículo dedicado al año sin verano, Carmen Gozalo de Andrés apunta que la vendimia se retrasó en Francia hasta finales de octubre, mientras que en la cuenca del Rin no pudieron recolectar la uva hasta principios de noviembre. Tal y como muestra el mapa anexo, las temperaturas medias quedaron muy por debajo de lo normal (hasta 3,5 ºC menos en París en el mes de julio).

Los días grises, frescos y de tiempo desapacible, con lluvias y nevadas en las montañas, fueron la tónica en el continente europeo. Algo similar pasó en Norteamérica. El 7 de junio de 1816 nevó durante una hora en Plymouth, en Conneticut (EEUU), produciéndose heladas muchos días de aquel “no verano” hasta zonas como el sur de Virginia. La templanza apenas se impuso, salvo unos pocos días, produciéndose heladas catastróficas a finales de septiembre, sin que prácticamente se pudieran salvar las cosechas.